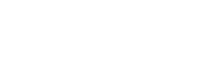

先前我在朋友圈里轉發了一張美國同學發來的圖片,上面顯示《紐約時報》在周六商業版上刊登了一條“中國擁抱精釀啤酒"的文章。不料卻被朋友圈刷屏,讓愛啤酒的屌絲們意淫了一場,仿佛中國的精釀已經走上了更加光輝的平臺。

這種形勢下只好我來潑冷水。

▲《紐約時報》周六商業版對中國精釀的報道

No 1.

這不是中國精釀第一次登上外國的主要媒體。單以我們公司來說,各種外媒的報道已經不下10次。上海拳擊貓、北京大躍也都是外媒的寵兒。大躍的高泰山告訴我,上周六的這次,是北京的啤酒屋第八次榮登《紐約時報》。都被報道了幾年了,也沒有看到這些報道有什么歷史意義。

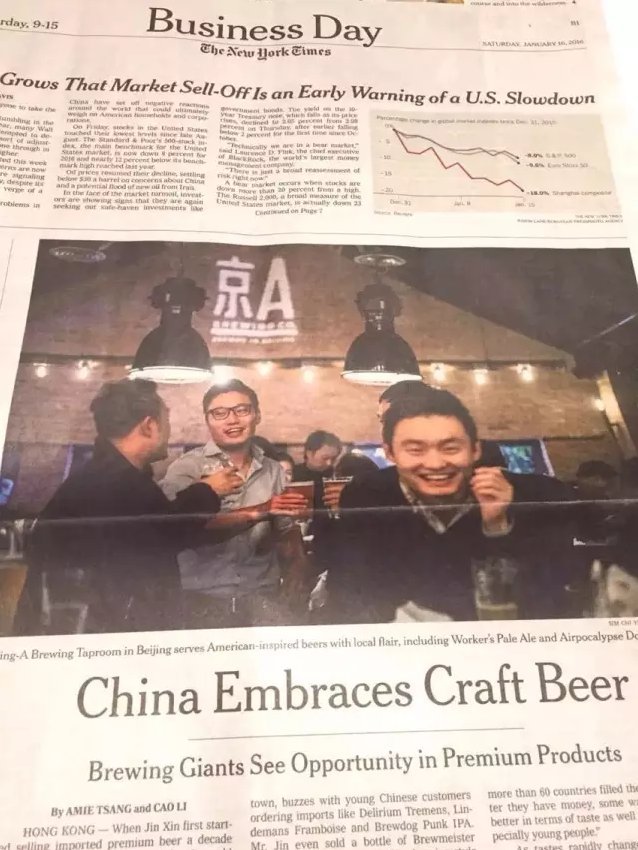

如果期望通過媒體的報道招攬生意,國內媒體更加有效。有一期《ELLE》雜志刊登了“高大師啤酒花園",結果那一周的客人都是看《ELLE》雜志的小女生,并說:訂閱《ELLE》十多年了,第一次看到《ELLE》推薦北上廣以外的餐飲店,而且就在南京,激動的不要不要的……

▲《ELLE》雜志向讀者介紹“高大師精釀啤酒花園"

No 2.

外媒對中國精釀的報道從來就沒有全面過,都是經過采訪后,再根據記者的主觀認識加以組織。比如,中國擁抱精釀啤酒的文章中的主角,是大家都認識的人物小辮兒(Jin Xin),小辮兒私下告訴我,記者問了很多,談了很久,但是出來的內容就是記者想要聽到的內容,十分片面。我們過去幾次的采訪經歷也證實了這點,無論是否海內外的記者,都是一個調子。被采訪的想說的,不一定是記者想寫的,記者想寫的,不一定是編輯要登的,編輯要登的不一定是讀者想看到的。所以,就一篇文章而已,它不具有任何歷史審判價值。

2012年,我被《華爾街日報》記者采訪,電話里交流了兩個多小時,介紹國內的家釀啤酒狀況。介紹了北京協會、上海協會、臺灣協會,還介紹了大師杯。給了記者很多國內家釀者的名字。結果,記者以“亞洲啤酒的治療方案"為題,介紹了一個個西方人是如何在亞洲做家釀啤酒,一副對亞洲啤酒救世主的姿態。我看到文章后,寫了一份郵件,連記者帶主編一起問候了F詞。

▲英國《金融時報》也采訪和報道過高大師

No 3.

像國內很多品牌一樣,一些啤酒人也往往把洋人的評價當作寶貝,把酒吧里出現幾個外國人的身影當作廣告,處處以為只有洋人才是祖師爺,和洋人合影就感覺三生有幸,全家光榮。有一次在北京參加一個國外啤酒廠的交流活動,主持人告訴我,如果有問題可以去請教外籍釀酒師。麻痹有沒有搞錯!老子是2008 年開場子的,那家酒廠是2014年開的,你憑什么就認為我需要請教他?不就因為他是一幅洋人嘴臉嗎?精釀啤酒是沒有國界的,是需要國際性交流的,但是,中國的精釀啤酒人能不能不要犯賤?我們的自豪感、獨立性都去哪里了?

▲嬰兒肥年畫,16年的新年套裝從包裝到附贈的小禮品都展現出濃濃的中國風,這就是民族自豪感和獨立性

No 4.

中國的精釀啤酒,應該由歷史去判斷,不應該由外媒,或者內媒,或者任何人去做臆測。對行業無知的人,不要只憑著幾篇無知的新聞稿,就急著像上帝一樣,給中國精釀啤酒運動劃分時代,預測未來......請大家都不要浮夸,還是我上次說的那句話,做好自己,順其自然。